2025.09.25

#納豆菌が好き

ここは、最先端のバイオ研究が集まる街、鶴岡。

世界的な研究所や企業が集まるこの場所で、ひときわ身近な「納豆菌」に情熱を注ぐ若者がいます。

フェルメクテス株式会社で働く研究職2年目の升水友太さん(24)=神奈川県出身=。

彼にとっては、納豆菌も呼吸をし、食事をする大切なパートナー。

「菌の気持ち」に寄り添う毎日には、どんな発見があるのでしょうか。

研究の最前線で働く面白さを語ってもらいました。

聞こえる?菌の声。ミクロなあいつに愛を注ぐ、鶴岡発・研究ライフ。

‐ご出身は神奈川県とのこと。単身、山形の鶴岡高専へ進学するというのは、中学生にとっては大きな冒険だったんじゃないですか?

そうですね。叔父が鶴岡高専出身だったのがきっかけです。神奈川には国立の高専がなく、「ちょっと冒険してみようかな」という気持ちでした。

‐その研究室で、運命の「納豆菌」と出会ったのですね。

はい、4年生の後期に研究室に入って、そこのテーマが納豆菌でした。私のテーマは、食品を作る時に出る、普段は食べない部分を生かして納豆菌を培養するというもの。本来は捨てられてしまうものを、価値ある食品に変えることができる。そこに、なんだかすごくロマンを感じてしまったんです。

‐ロマン、ですか!

納豆菌って、すごく増えるのが速くて、しかもタンパク質も豊富なんです。食糧として非常に優秀な可能性を秘めている、とその魅力に気付いてからは、もう夢中でしたね。卒業後は共同研究をしていた今の会社で研究を続けたいと思いました。

‐研究開発職として2年目。どんなミッションに取り組んでいるのですか?

今は「どうすれば納豆菌を効率よく増やせるか」という、生産方法の確立に取り組んでいます。会社がベンチャーなので、基礎の部分がまだ固まっていない部分も多く、大きな企業で経験を積まれたアドバイザーの方に教わりながら、まさに手探りで進めているところです。

‐毎日どのようなサイクルでお仕事を?

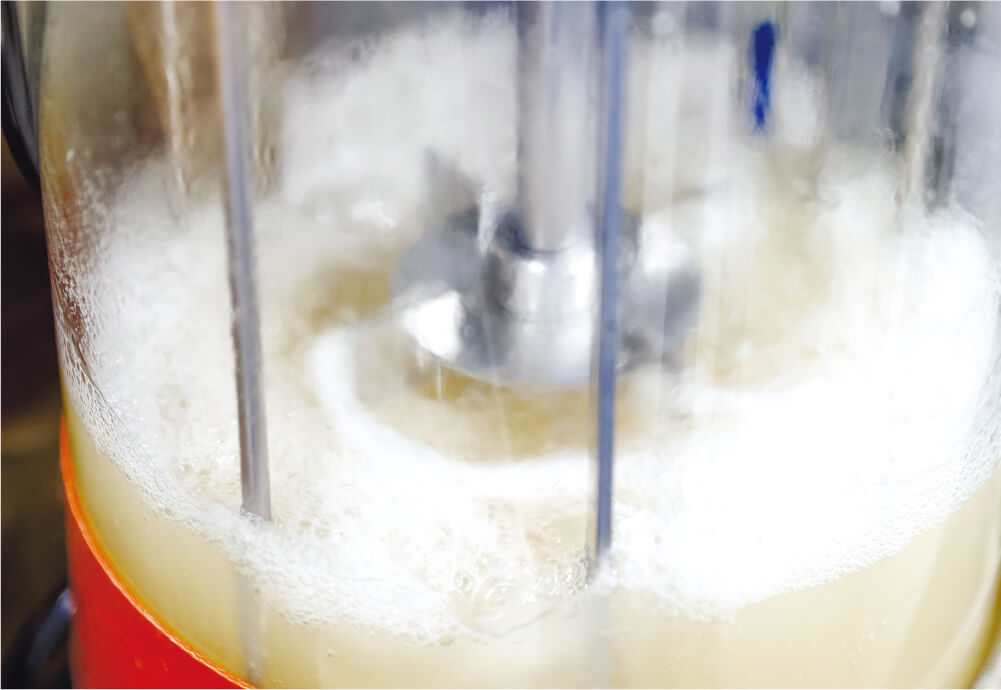

基本的には毎日培養しています 。寒天培地に用意した菌をフラスコで増やし、それを大きな培養装置に移す、というのが一連の流れです 。今は一つの装置で、一つの条件での培養が終わったら、次の条件を試す、というのを繰り返しています。

‐研究が「面白い!」と感じるのは、どんな瞬間ですか?

やっぱり、手探りの中で理屈がつながった瞬間ですね。研究は、何が起きるか分からないことばかり。でも、起きることには絶対に理由があるんです。その理由を解き明かして、パズルのピースがはまるように理屈が全部つながった時は、「そういうことだったのか!」と最高に楽しいです。

‐では研究の「うれしい」瞬間とは?

納豆菌の「生え(増殖の勢い)」がいいと、すごくうれしくなります。こちらが提供した栄養を、菌たちが全部きれいに食べてくれると「よしよし、元気だな」って。培養中は、温度やpH、それから菌の呼吸によって排出される二酸化炭素の濃度などを常にモニタリングしているんですが、数値を通して菌の〝呼吸〟がリアルタイムで見えるんですよ。このCO2濃度がぐっと上がると、活発に活動している証拠なので、うれしくなりますね。

‐その喜びは、どなたと分かち合うのですか?

一番喜んでくれるのは、社長かもしれません。社長自身も研究者なので、培養の状態が良いと「この子たちがこうなるように頑張ってね」と。何が良い状態で、何が良くない状態なのか、その一喜一憂の仕方は社長を見て学びました。

‐そこまで向き合っていると、夢にまで出てきそうですね。

夢にはあまり出てきませんが、夜中に「あれ、装置の設定し忘れたかも…」と目が覚めることは何回かありますね(笑)

‐頭の中の納豆菌が占める割合はどのくらいですか?

4割くらいでしょうか…。残りの3割は趣味、あとの3割が生活のルーティンですね。オンオフはきっちり切り替えるタイプです。

‐その「趣味」についても教えてください。山形での暮らしも楽しんでいますか?

はい、すごく。最近、社会人のサークルでバレーボールを始めたのがとても楽しいです。経験者ではないですが、失敗しても怒られない、いい雰囲気で(笑)。あとは運転が好きなので、長距離を走りたくなると車で神奈川の実家まで帰ることもあります。何より、山形はごはんが本当においしい!ラーメンなら一食で麺を600g、お米も2合は食べちゃいます。

‐若くして研究開発職に就くのは珍しいキャリアでしょうか?

そうですね。本来、大きな会社だと博士号を持っていないと研究職にはなれないことが多いので、自分はかなりまれなケースだと思います。だからこそ「自分はまだ素人だ」という自覚を持って、日々勉強です。学生時代は、研究結果にメンタルが右往左往することが多かったのですが、今は仕事として責任を持つことで、落ち着いて取り組めるようになりました。研究成果が会社の成功や自分の未来や生活に直結しているという責任感が、大きなモチベーションになっています。

‐最後に、ご自身の経験を踏まえて、山形の高校生へメッセージをお願いします。

もし昔の自分に会えるなら、「もっと物事の本質を見て勉強して」と伝えたいです。特に理科は、テストのために公式や用語を暗記するだけじゃもったいない。なぜそうなるのかを「理解する」ことが、研究の世界では何よりの力になります。あの頃、暗記で済ませてしまった勉強は、今思うと本当にもったいなかったな、と。皆さんはぜひ、目の前の勉強の先にある「なぜ?」を大切に、探究心を持って学んでみてください。

研究室で培養作業をする升水さん

納豆菌の「生え」がいいとうれしくなる♪

升水友太さん…2001年生まれ、神奈川県平塚市出身。鶴岡高等工業専門学校(5年)から同校の専攻科(2年)へと進み、24年に鶴岡市内にあるフェルメクテスに入社。

発酵技術を用い高付加価値食品を開発

【フェルメクテス株式会社】

鶴岡サイエンスパークに拠点を置くフードテックベンチャー企業。世界的な人口増加や環境問題を背景に、持続可能な形で食糧を増産する必要性が高まる中、既存の食糧に依存しない新しい食糧生産を確立するため、タンパク質を豊富に含む「納豆菌」に着目。食品副産物のアップサイクルなど環境負荷を低減し、生産効率の高いタンパク質を開発・提供することで、食糧問題の解決と持続可能な食文化の創造を目指しています。

国内有数のバイオサイエンス拠点

【鶴岡サイエンスパーク】

山形県、鶴岡市、慶應義塾の3者連携による慶應義塾大学先端生命科学研究所(IAB)を核に、世界最先端の生命科学研究と事業開発が行われている国内有数のバイオサイエンス拠点。IABは細胞の活動を網羅的に解析するメタボローム解析で世界をリードし、パーク内には研究成果の事業化を支援するレンタルラボなどのインキュベーション施設が整備され、多くのバイオベンチャーや研究機関が集積しています。研究者や学生、起業家が国内外から集まり、新たな知識や技術、産業を生むイノベーション・エコシステムの形成が進んでいます。全国の高校生が集う「高校生バイオサミットin鶴岡」の開催など、人材育成にも力を入れています。