2025.02.19

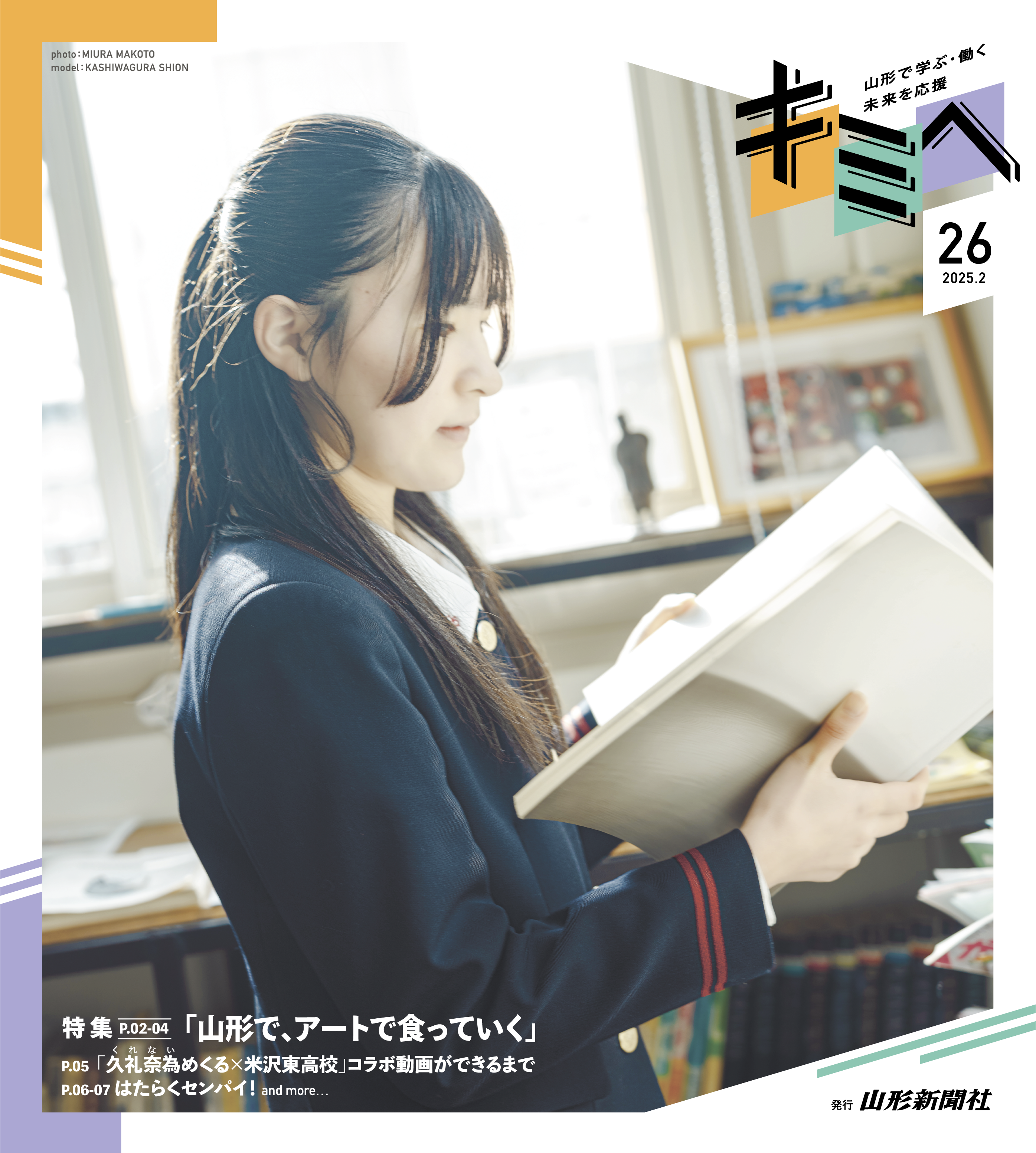

山形で、アートで食っていく

好きなことをして飯を食っていきたい。山形で、そんなことって可能かな。

ちらっとでも考えたことのあるキミのために、そういう道を選んだ2人のストーリー。

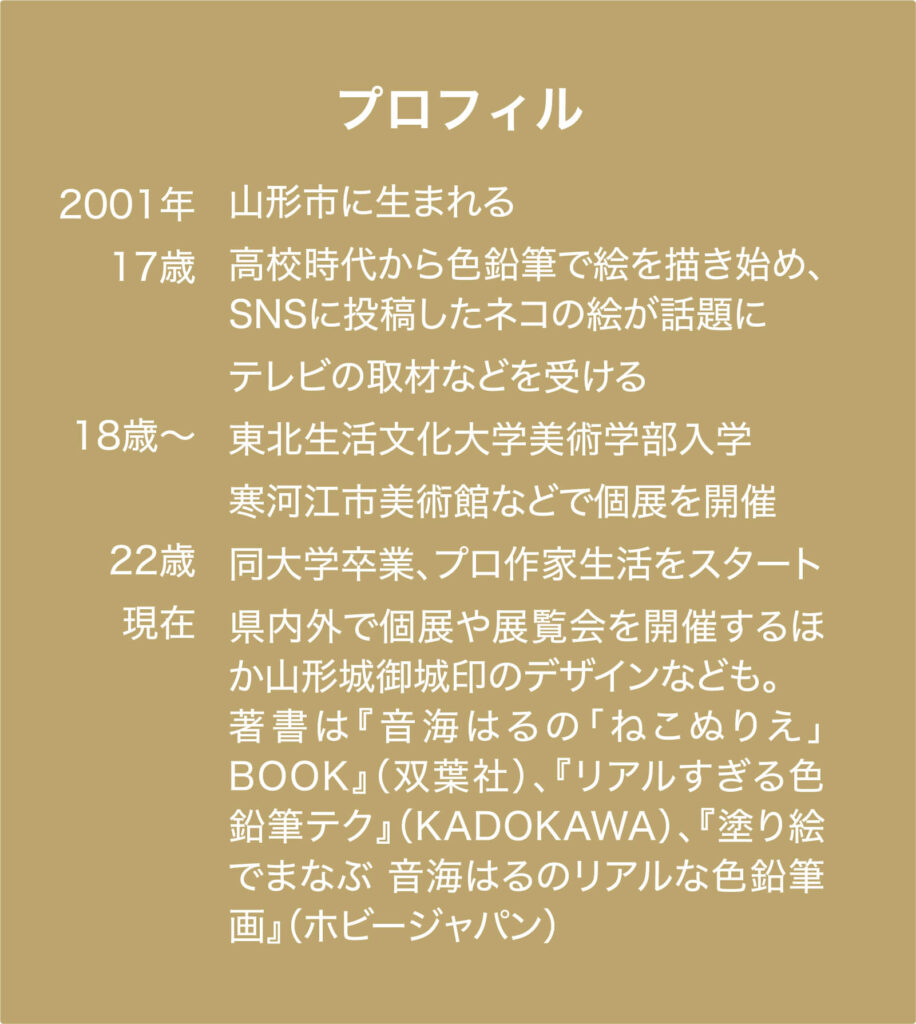

色鉛筆画家 音海はる(工藤陽輝(はるき))さん(24)

暗い性格だったぼくが、絵を描いていてよかったと言えるようになるまで

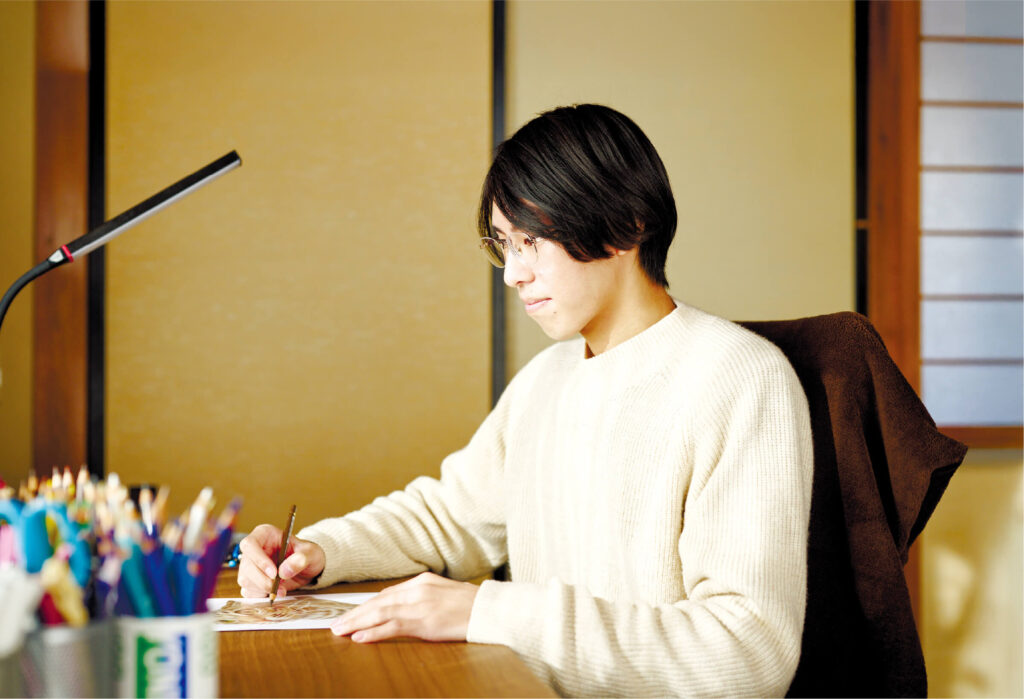

「リアルすぎるネコの絵」で知られ「新進気鋭の色鉛筆作家」と呼ばれる彼の〝アトリエ〟を訪ねると、そこは自宅の一室で、シングルベッドに勉強机に遮光カーテンといういかにも「実家の男の子の部屋」だった。ただし独特なのは100本以上ありそうな色鉛筆と大量の削りかす。この部屋から、まるで写真のような動物たちがSNSを通じて世界へ駆け出す。

「好きなことに時間を使えて、たくさんの人に絵を見てもらえて、幸せです」。大学を卒業してすぐプロの作家となり、3年目の今をそう振り返る。朝6時台に家を出て仙山線で大学に通っていた時は作家活動に充てられる時間が少なく、やりたい仕事を諦めたこともあった。でも今は違う。普段は午前、午後、夜、できるだけ規則正しく絵を描く。ペットフードのパッケージなどイラストの依頼が増え、3年間で3冊の本を出した。SNSでつながる創作の仲間も増えた。グループ展に参加するなど県外に行く機会も増えた。世界はどんどん広がっている。

特に力を入れているのは展示会。そこで得られるリアルな感想は、SNSのコメントとは全く違った手応えがある。人と話すのが楽しい。そう思えることが、自分に訪れた一番の変化だ。中高生の頃は、人と話すのが苦手だった。授業の合間は寝たふりをしてやり過ごしていた。絵が自分を変えてくれた。絵を描いてよかったと心から思う。だから後輩たちには伝えたい。「話してみよう」。

実は高校卒業後の進路は介護系に決まりかけていた。「どうせダメって言われるんだろうな。頭悪いんだからムリって言われるんだろうな」。美術系に進みたいという希望を口に出せずにいた。ただ一瞬、勇気を出してみた。意外にも、親も先生も否定せず話を聞いてくれた。その勇気が今につながっている。

SNSでバズったことは、たまたま運が良かったとの自覚がある。その幸運を無駄にしないよう絵の勉強は欠かしていないつもりだ。気になる作家がいればメッセージを送り技法について聞く。毛並みを描いたら誰にも負けたくない。そんな強い思いを秘めている。けれどー。「絵は争いじゃない。争っていたら続かない。自分の好きな動物を楽しんで描いて、世界を広げていきたいです」

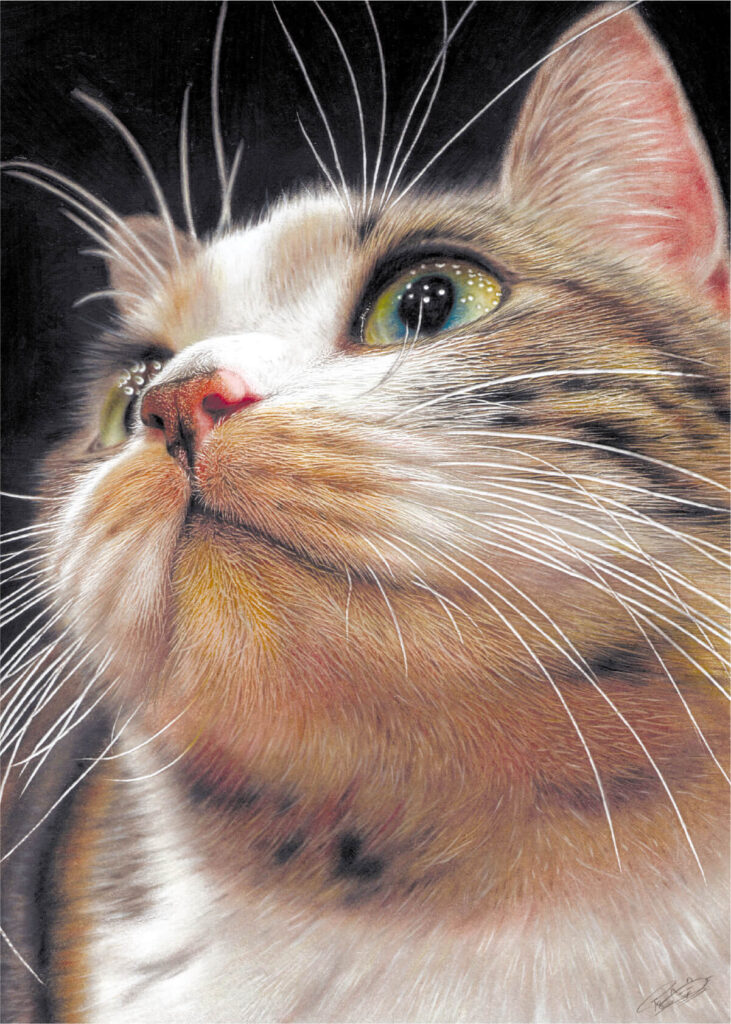

水晶玉のような瞳、思わずなでたくなる毛並み。これ、絵なんです。ぜひ作品をリアルで見てほしい

「今にも動き出しそう」「写真みたい」と評される動物たちを生み出す色鉛筆。ペン立てにはバドミントンのシャトルの箱を再利用

色鉛筆以外にもさまざまな道具を使い、紙をこすったりへこませたりしてリアルさを追求。その技法を著書で惜しげもなく披露している

Q. リラックス法は?

A. 部活で続けてきたバドミントン。今も体育館を借りて友達と遊んでいます。あとは愛犬の散歩ですね。

Q. ずっと描いていて飽きませんか?

A. ずっとネコを描いていますが飽きませんね。せっかくのリアルな作品なんだからみんなに見てほしいと思うし、展覧会で見てもらうことが一番のモチベーションになっています。

Q. 山形でアーティスト活動をするメリット・デメリットは?

A. ぼくは単純に山形が好き。東京は画材屋さんが多くて便利だけど、たまに行くくらいがちょうどいい。山形に色鉛筆画を広めたいという思いもあります。

Q. これからの夢は?

A. 動物以外に虫や花を描いたり、色鉛筆以外の画材にも挑戦して違う自分の一面を開きたい。あとは全都道府県で展覧会を開きたい!

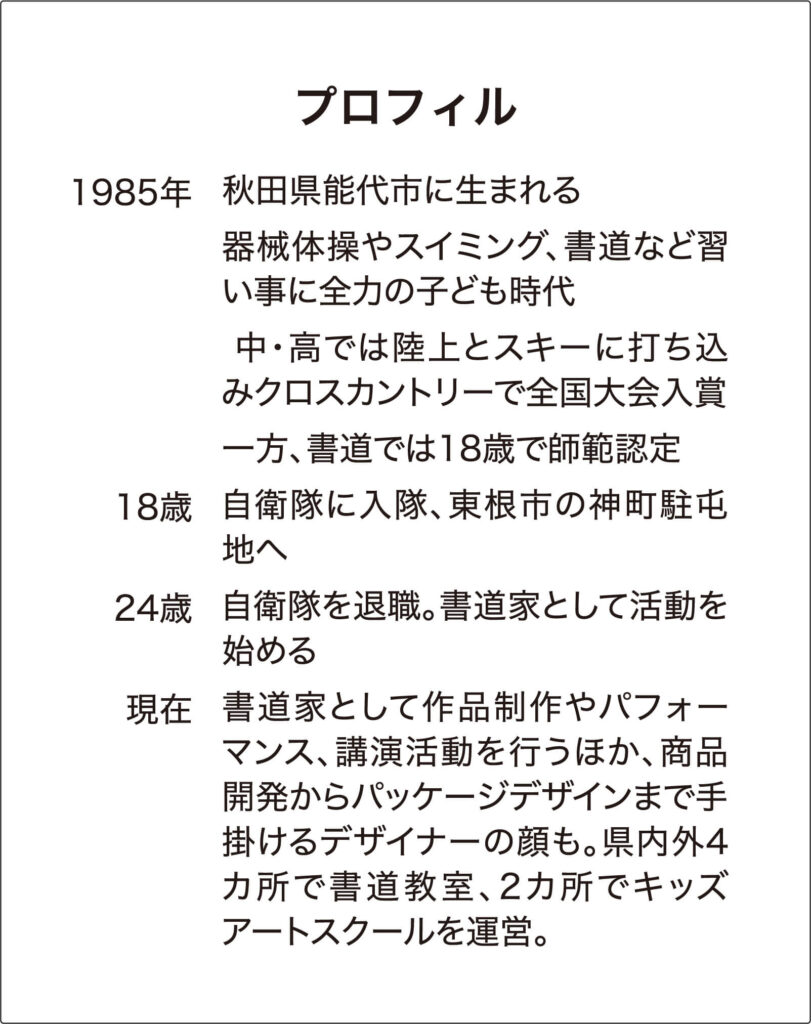

書道家 Art & Graphicちゃかちゃか主宰 やまがたキッズアートスクール運営 未來(みく)さん(39)

仕事を辞めた次の日から書道家を名乗り、15年続けてきた私のマインドセット

街なかの看板や商品パッケージ、企業ロゴやイベントの題字…。気付けば山形で頻繁に、彼女の文字に接するようになった。6年間勤めた自衛隊を辞めた次の日から「書道家」を名乗り、2週間後には個展を開催。そして今の活躍へー。プロフィルだけ見れば華麗な転身であり、サクセスストーリーのようだ。だが話を聞けば、陰には泥くさく慎重な準備があり、努力は今も続いていることが分かる。

スポーツ万能でストイックな秋田の高校生が、進路として自衛隊を選んだ理由の一つは、部活で打ち込んだスキーを続けたかったから。4年後に地元で開催される国体出場を目標に見据えた。その夢がかなった後、「私は何がしたい?」と自問して残ったのが、高校時代に師範格まで得た書道だった。テレビで見た書道家に自分を重ね「自分にしかできないワクワクした仕事!」と未来を定めた。「やることノート」を作りタスクを1個1個つぶしていく日々。会場を借りて個展を開いたり、筆文字商品のマーケットをリサーチしたり。準備期間に2年を充てた。

退職した翌日、雑貨店に電話をかけてポストカードなどの商品を売り込んだ。親切な店長に恵まれ、商談が実現した。いかにこの店に商品を置きたいか、熱量高すぎるプレゼンをした。思いがけず契約が決まった。そこから道が開けた。納品後の売れ行きは好調で、商品を見た人などから連鎖的に依頼が入ってきた。それからは「頼まれ事は断らない」が基本姿勢。デザインや動画編集を独学し、講演や書道パフォーマンスなど仕事の幅を広げていった。広げるだけではない。基礎練習を欠かさず案件ごと500~ 600枚は書く。作品のクオリティーは年々上がっていると自負し、書道家として自らの筆文字への絶対的自信を深めてきた。

「書道家と名乗る以上、良いものを出すのは当たり前。そこから先は人間力」。これが、15年続けてきて今思うことだ。仕事の来る来ないは、人として信頼されているかどうか。仕事ぶりは必ず誰かが見ているー。

今の仕事が楽しいから、死ぬまで制作したいと願う。そのために目の前の仕事に一つ一つこれからも、真摯に向き合っていく覚悟だ。

未來さんのアトリエにて。仕事の幅を広げられるのは、ベースに筆文字への自信と、自信を持てるだけの努力があるから

ワインやお米、ポストカードなど、未來さんの字に彩られたさまざまな商品。文字を書くだけではなくロゴやラベル全体をデザインし、提案できるのも強み

書道パフォーマンス。依頼や頼まれ事は「断らない」を基本姿勢に仕事の幅を広げてきた

Q. 部活では全国大会、書道では師範って、なんでそんなに努力できるの?

A. 練習がつらくても、やればやるほど結果が出るから、楽しくなっていったんですね。自分を追い込むのが好きという性質もあります。幼い頃からいろんな経験をさせてくれた親に感謝しています。

Q. 初めて挑戦することって怖くないですか?

A. 準備をして臨めば怖さは半減するかも。あと分からないことは何でも聞く! 私も最初は「収入印紙って何ですか」とかそんな感じだった。山形の人はみんな親切で何でも教えてくれました。

Q. 山形でアーティスト活動をするメリット・デメリットは?

A. 今はSNSがあるしハンディは何もない。私は自然が好きだから今の環境で伸び伸び暮らして良いものが創作できています。

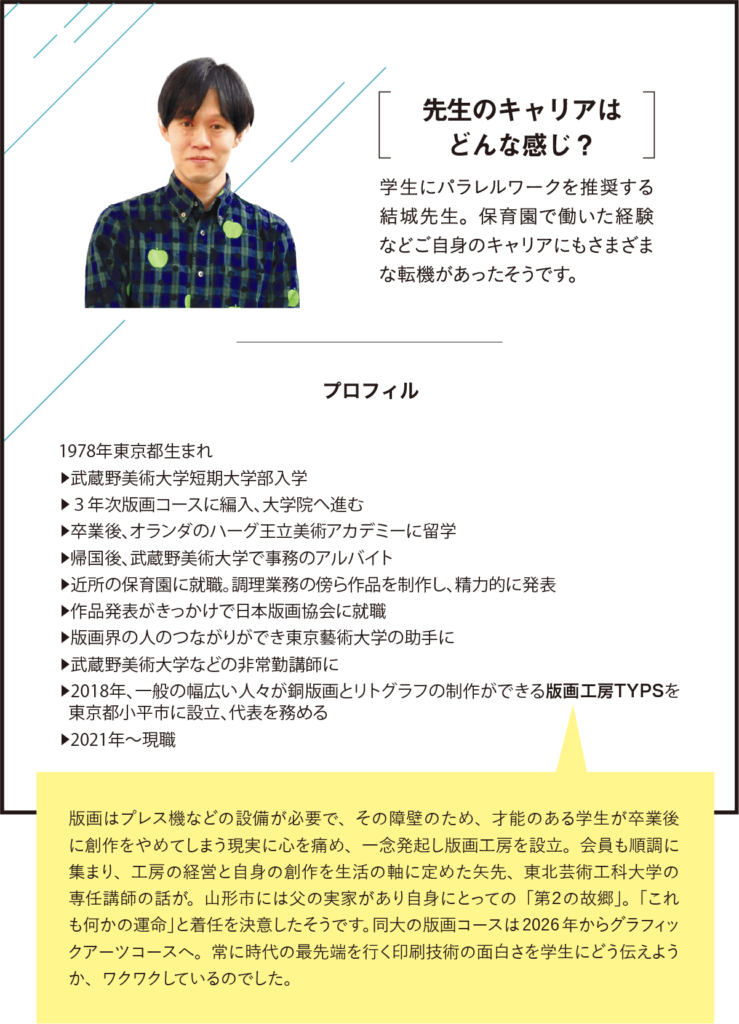

東北芸術工科大学芸術学部 美術科 版画コース

専任講師 結城泰介さん

自分を表現できる居場所があるということ、それすなわち幸せ

Q. 今回のテーマの質問に対して、どう答えますか?

結城 まず、本学では「パラレルワーカー」を推奨しています。職業としてアーティストを選ぶだけではなく、本業があってそこに創作もあるといった生き方のこと。その方が、結果的に創作が長続きするのでは、という考えです。

Q. なるほど。「アーティスト」とはどういう人を指すのでしょう?

結城 あくまで私の見解ですが、売れる売れないは別として「つくり続けている人」と定義しています。創作との関わりとして、ざっくりと大別すると二つあり、クライアントワークとアートワークに分かれます。クライアントワークは、依頼があって制作するアーティストの形。顧客の要望を作品に反映させ、仕事と収入はほぼイコールになります。デザイナーやゲームクリエーター、アニメーターなどの職種が代表的です。もう一つはアートワーク。依頼にかかわらず自分発信で創作するアーティストの形です。

アーティストの形も、SNSの普及によって多様化しています。ちょっと前なら、画家の世界では作品の現物を持って画廊に売り込み、箔が付く画廊で発表できることがステータスであり成功への道でした。しかし今はSNSで作品を発表し、そこから人気が出て仕事につながることも当たり前になりました。在学中から依頼を受けて収入を得ている学生も増えています。進路に悩む学生には、いきなり独立するよりも、まずは就職して、副業として創作を続け、副業の収入が本業を超えたなら独立しては、と勧めています。

Q. 山形でアーティスト活動をすることは可能でしょうか?

結城 もちろん可能です。先ほど画廊の話をしましたが、以前はいわゆる銀座や青山といった場所がステータスでしたが、今は場所性も多様化しています。例えば展示した場所がインスタ映えしてバズれば世界中で話題になり、地方でもどこでもアートの聖地になる可能性を秘めているのです。最近は地方でも土地性を生かした個性的なアートイベントが増えてきました。本学では山形市内や蔵王を舞台に山形ビエンナーレを開催しています。山形は首都圏などと比べて都市の規模が小さいため、キーパーソンと容易につながれる面白さがあると思います。

Q. そもそも論に戻りますが、なぜ「つくり続ける」ことを推奨しているのでしょう?

結城 創作の時間は、自分が自分でいられる時間であり、また作品は自分の分身であり代弁者でありアイデンティティーです。作品があることで人とつながり、自分を表現できる居場所があるということは、それすなわち幸せではないでしょうか。